重磅!中大成果入选中国哲学社会科学十大原创理论

1月6日,由中国人民大学和中国国家版本馆联合主办的中国自主的知识体系成果2024年度发布系列活动在北京举办。活动发布了《导向·标准·示例:中国哲学社会科学原创学术理论分析报告》。

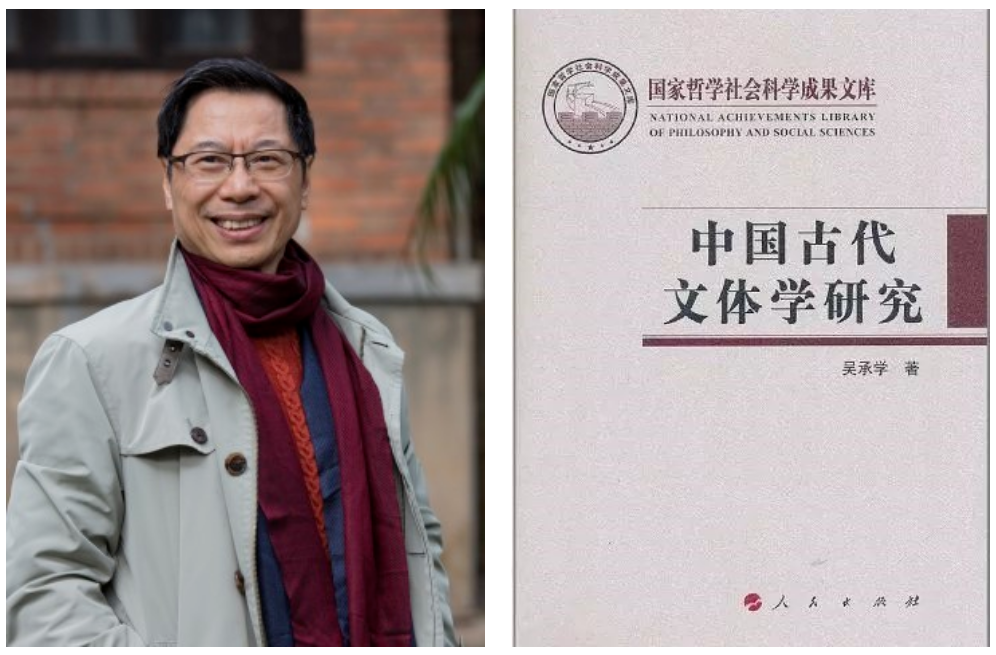

中山大学中国语言文学系吴承学教授的“中国古代文体学”入选中国哲学社会科学十大原创学术理论,成为文学类唯一入选的原创性理论。

一、层层遴选脱颖而出 时光淬炼方见真章

此次中国哲学社会科学原创学术理论遴选的基础数据涉及157个复印报刊资料学术专刊的31万篇中文学术论文。历经四次筛选、多轮专家集体评议,最后由全国60余位不同学科的知名学者、学术评价专家、复印报刊资料系列期刊编委会成员与学术编辑,对18个备选的原创学术理论再次进行深度评议和投票,最终十个共识度较高的原创理论脱颖而出,当选中国哲学社会科学十大原创学术理论。

吴承学教授长期致力于中国古代文体学研究,他力主回到中国文体学语境来发现中国文学自己的历史,所著《中国古代文体学研究》从学科论纲、文体史料学、文体分类学、研究方法、文学风格学,以及中国古代重要的文体观念、理论及论著等方面出发,系统论述了中国传统文体学研究的基本问题,梳理了中国古代文体学的发展轨迹,是公认的中国古代文体学研究领域代表性成果。

在入选十大原创理论之前,吴承学教授的该项研究已屡获殊荣,《中国古代文体形态研究》获“第四届中国高校人文社会科学研究优秀成果奖”二等奖(2006),《中国古代文体学研究》2010年入选国家社科基金成果文库,并先后获得教育部第七届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖(2015)、第四届全球华人国学成果奖(2020)、第五届思勉原创奖(2021)等奖项。其中,“第五届思勉原创奖”评奖组委会这样评价该著作的原创性:“本书既有文体学的理论建构,又有文体学史的多元考察,深具研究视野的开拓性和理论方法的示范性。不仅是著者个人文体学研究的代表作,也代表着当今文体学研究最高的理论水平和学术水平,是文体学研究领域的标志性、前沿性、典范性的优秀成果。此书对中国古代文体研究中的关键性、难点问题,从新的角度、以新的方法进行了精辟的分析,再现了中国古代文体学的发展轨迹,兼具理论创新及方法创新。这部学术著作既是创新之举,也有填补空白的开拓之功。”

二、学脉相承根深叶茂 学术创新引领时代

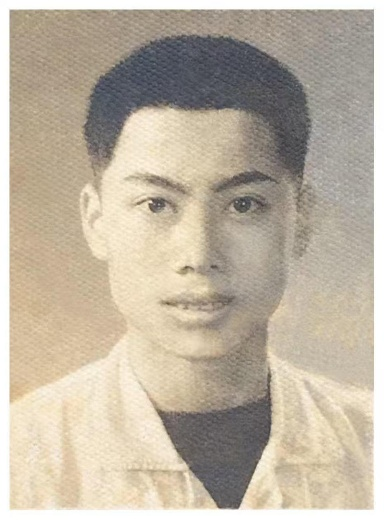

1978年2月,吴承学教授进入中山大学中文系读本科。

他回忆道:“当时,中文系的教师力量非常强,王季思、楼栖、高华年、吴宏聪、潘允中、赵仲邑等闻名海内外的大师名家。都给我们本科生上课。”

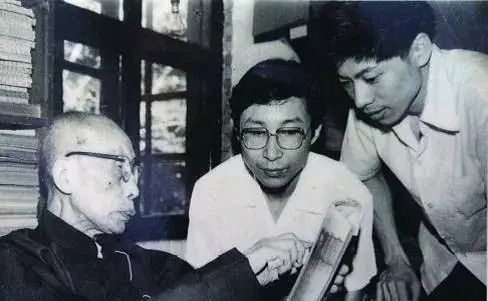

本科毕业后,吴承学教授在中大继续读硕士,后来又到复旦大学读博士,毕业后回中大工作。从本科到研究生,他先后师承卢叔度、黄海章、邱世友、王运熙几位师德高尚、学问精深的先生。

在回忆学脉相承时,吴承学教授提到中山大学古代诗文研究有两个重要传统:一个是中国文学批评传统,从陈钟凡、方孝岳、黄海章诸先生到邱世友先生;另一个是词学传统,从陈洵、詹安泰、黄海章诸先生到邱世友先生。“我所敬重的中文系老师都很重视学人的人品节操”,吴承学教授回忆道。导师黄海章先生曾对他说:“学术研究也需要高尚的品质,决不从风而靡”。导师邱世友先生曾说过:“念中文的,就要像梅花一样高洁——起码也要像菊花。”这些为人治学的优良传统也是百年中大名师辈出、硕果累累的精神密码。

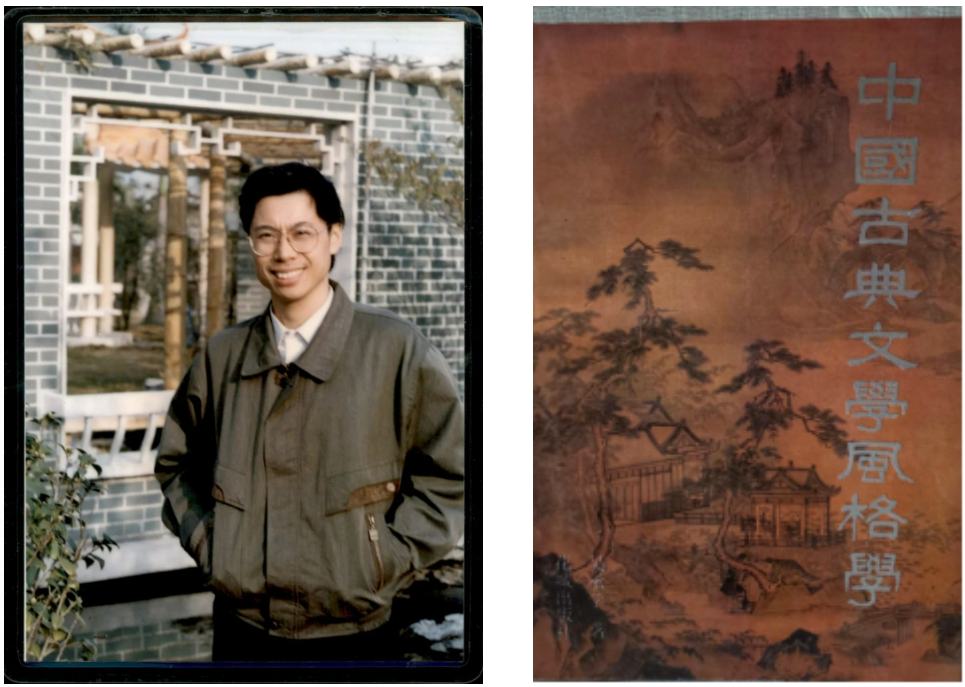

文体学研究的价值不止于文体本身,它具有时代标志性的意义。近代以来,以西方的“文学文体”粗疏地代替中国传统的“文章文体”的浪潮下,中国文体学日渐式微乃至被遮蔽。吴承学教授在深入中国风格论的过程中,发现中国文体学是传统文学批评中最具本土特色的理论话语基础。他从20世纪90年代开始以中国文体学为基础,拓展到中国古代文体形态研究,突破了西式“纯文学”观念的束缚,从我国传统的原生态去展开考察,深耕古典,发现那些被遮盖于传统深处的“中国文论”。吴承学教授所做的工作渐渐成为一种有思想的学术,一种敢于立新范式,翻转潮流,直接对话“五四”先辈的学术。

中国文体学研究从解蔽到重构,从冷门到热点,从边缘到中心,成为新世纪以来重要的文学学术生长点之一,并逐渐建设成为具有现代意义和本土特色的中国文体学,也昭示着古代文学领域中国特色、中国风格话语体系的回归。吴承学教授积数十年之功,孜孜探不倦地探索,为建构中国文学自主知识话语体系作出了重大贡献。

三、治学为人求真脱俗 第一件好事还是教书

2024年,中山大学迎来百年校庆,世纪中大、山高水长。这一年也是吴承学教授从教50周年。1974年他高中毕业就开始在小镇当代课老师,后来考入中山大学,用他自己的话来说,是“从此真正体会到师道的尊严和教师的光荣”。

半世纪的从教生涯,吴承学教授对教书育人深有感慨。

“从小学代课老师,到大学文科教授,转眼间,我已从教五十年。孟子说‘君子有三乐’,他把家庭幸福、道德完善以及培育人才当作“三乐”,称王天下之类都不在其列。以前我觉得孟子的说法只是夸张的修辞,从教之后我慢慢体会到,当教师果然乐在其中。”

对他而言获得各种荣誉是常事,但他更看重是教书育人这份工作带来的快乐。他在《第一件好事还是教书》里这样写道:

“教师的快乐因简单而平凡,因平凡而纯粹。就像农夫,一分耕耘,一分收获。从教以来我获过这样那样的荣誉,包括省教学成果一等奖、省南粤优秀教师等。但我的快乐更多来自学生的肯定。”

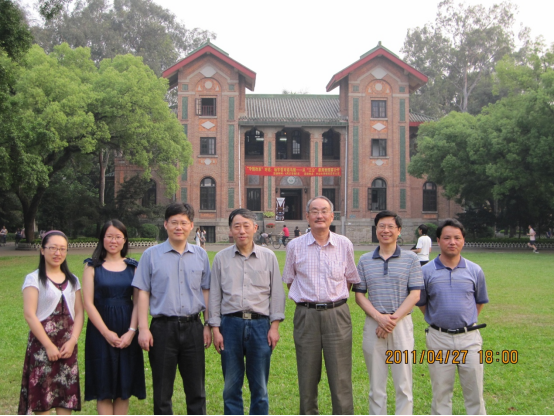

吴承学教授将自己对治学的理解和心得,倾囊相授予学生,尤其强调按照中国固有学问的问题意识和事实脉络挖掘研究对象的应有之义。在他的启发和指导下,他的学生们也在中国古代文体学领域不断探索,涌现了一批学识扎实、深受认可的青年学者。

中山大学历史学系主任安东强教授是吴承学教授指导过的博士后,他回忆起与吴老师的合作研究不胜感激:“当我从历史学博士毕业后跨学科研治中国古代文体学时,吴老师为我量体裁衣,指引我从制度功能研究科举考试文体,同时指示我要思考科举文体的学理与观念。记得第一篇研究清代科举文体的论文写出来后,老师不仅通读全篇,而且当面指授各部分如何修改,特别是关于‘文从字顺’的经验传授,让我后来撰写论文时都有意识地以此旨贯通全篇。”

浙江大学何诗海教授也是吴老师的学生,他说道:“吴老师在学术研究、立德树人等方面都堪称大先生,对每个学生的职业生涯产生了不可磨灭的影响。”他回忆道:“在课堂教学和指导学生上,吴老师没有华丽动人的辞藻,没有汹涌澎湃的煽情,更不刻意标榜自己的成就、地位、影响,而是在质朴无华、冷静内敛的讲述中,传播他对学术的敬畏、热爱、执著和真知灼见。学生提交的每一篇作业和论文,从选题的确立,资料的收集,到行文结构,乃至语言打磨,他都悉心指导,一丝不苟。每个学生,都珍藏着一大摞布满红色修订痕迹的文稿。可以说,吴老师花在学生身上的心血,远远超过他自己著书立说的付出。”