学术回声|中山大学人文社会科学2024年7、8月份纪事

高层次学术交流

7月2-3日,中山大学百年校庆系列“世纪中大 山高水长”学术科研育人系列活动之第四届全球湾区发展国际学术会议在深圳前海举办,主题为“经济发展与社会治理”。学校副校长邰忠智,全国港澳研究会副会长、粤港澳发展研究院院长何俊志,澳门基金会行政委员会主席吴志良、美国区域规划协会副主席摩西·盖茨、东京大学工学院教授元桥一之等国内外的80余位专家学者出席了本次会议。会上分享了全球湾区经济发展与社会治理的研究与实践经验。开幕式上举行了中山大学粤港澳发展研究院(深圳)揭牌仪式。

粤港澳发展研究院拟将全球湾区发展国际学术会议打造成为持续性的品牌性国际学术交流平台,至今连续举办四年。

7月4日上午,学校校长高松院士于南校园怀士堂为1997年诺贝尔经济学奖获得者、知名经济学家迈伦·斯科尔斯教授(Myron S. Scholes)正式颁发中山大学名誉教授证书。斯科尔斯教授为在场百余名师生校友带来题为“不确定性、人工智能与脱碳”(Uncertainty, AI and Decarbonization)的讲座。学校副校长郑跃出席活动并致辞,经济与管理学部主任、岭南学院院长李善民主持活动。本次活动是中山大学百年校庆“世纪中大 山高水长”学术科研育人系列活动之一。

7月11日,学校校长高松院士应邀前往瑞士达沃斯出席iCANX达沃斯科学峰会,与诺贝尔奖得主及全球上百名科学界和产业界的参会代表等一起,聚焦创新、科学、技术、投资、管理、创业(ISTIME)主题,共话创新人才的培养和科学的未来。高松校长在峰会上发表主题演讲《Cultivating Innovative Talents that Lead the Future》。

值此百年校庆之际,高松校长站在世界舞台上,深入探讨了面对新一轮科技革命和产业变革的时代背景,大学尤其是研究型大学应如何培养能够引领未来的创造性人才;从目标与体系、持续改进以及大学治理三个方面,详细阐述了中山大学的实践探索和深入思考,展现我校作为百年名校面向未来、致力于培养卓越人才的决心和行动。

7月18日,2024“粤港澳大湾区(广东)文史论坛”在中山大学广州校区南校园举行。广东省人民政府参事室(文史研究馆)党组成员、一级巡视员杨敏主持开幕式,国务院参事室、中央文史研究馆文史业务司副司长杨文军,羊城晚报报业集团(羊城晚报社)副社长胡泉出席开幕式并致辞,学校副校长谢湜视频致辞。

本届论坛由广东省人民政府参事室(文史研究馆)、中山大学、羊城晚报报业集团主办,以“红色文化与湾区发展新动能”为主题。近百名来自港澳地区及包括广东在内的多个内地省(市)的文史研究领域专家学者,聚焦红色文化的时代价值、汲取智慧力量,为粤港澳大湾区成为新发展格局的战略支点、高质量发展的示范地、中国式现代化的引领地贡献才智。

7月26-28日,由中国地理学会和中山大学共同主办的“时空变迁与人类家园——2024年中国历史地理学术年会”在中山大学珠海校区召开。来自国内百余所高校和科研机构的近200名专家学者和学生提交论文,参与交流。本次会议是中山大学百年校庆“世纪中大 山高水长”学术科研育人系列活动之一。

会议开幕式由中山大学历史学系(珠海)系主任吴滔主持。学校副校长谢湜、中国地理学会副理事长兼秘书长张国友及中国地理学会历史地理专业委员会主任张伟然分别致辞。学校党委书记陈春声出席闭幕式并发言。他表示,中山大学位于粤港澳大湾区,未来将立足大湾区区位优势,努力营造学科交叉交融的良好生态,推动人文社科高质量内涵式发展。

8月23-25日,由中国词学研究会、中山大学中国语言文学系共同主办,《中山大学学报》(社会科学版)协办的第十一届中国词学研究会年会暨词学国际学术研讨会在中山大学广州南校区顺利召开。来自海内外数十所高校和科研机构的150余名专家、学者相聚于此,交流探讨词学领域的研究成果和前沿话题。

会议开幕式由中国语言文学系党委书记王琤主持,学校副校长杨东华、中国词学研究会副会长沈松勤、中国语言文学系主任彭玉平先后致辞。本届词学会议推动了中大词学学科和海内外词学研究的与时俱进。

平台建设

7月2日上午,中山大学粤港澳发展研究院(深圳)揭牌仪式在深圳前海举行。中山大学副校长邰忠智,全国港澳研究会副会长、中山大学粤港澳发展研究院院长何俊志,前海管理局有关部门负责人出席揭牌仪式。仪式由中山大学粤港澳发展研究院党委书记袁旭阳主持。

2022年6月中山大学批准成立粤港澳发展研究院(深圳),作为国家高端智库粤港澳发展研究院设在深圳的分支机构。粤港澳发展研究院(深圳)被深圳市前海管理局作为首批引入前海的国家高端智库予以扶持,并落户在前海国际人才港。

粤港澳发展研究院(深圳)正式揭牌,对前海高端智库集聚区建设具有重要意义。研究院将发挥区位优势,重点开展粤港澳大湾区、深港合作、深圳先行示范区、前海合作平台等重点方向的理论研究、决策咨询和对外传播工作,努力打造成为中山大学大湾区跨学科交流的重点平台。

7月16日,中山大学自贸区综合研究院(简称“研究院”)在南校园善衡堂召开研究成果发布会,发布“2023-2024年度中国自由贸易试验区制度创新指数”。中山大学党委常委、副校长谢湜,人文社会科学处处长、哲学系主任张伟出席新闻发布会,经济与管理学部主任、自贸区综合研究院理事长、岭南学院院长李善民等参加活动。

研究院连续九年对外发布“2023-2024年度中国自由贸易试验区制度创新指数”。这项成果作为总结自贸试验区制度创新经验与进一步分析改革方向的系统性研究,旨在为自贸区制度创新政策的落地与创新方向提供建设性的意见和建议。

成果培育

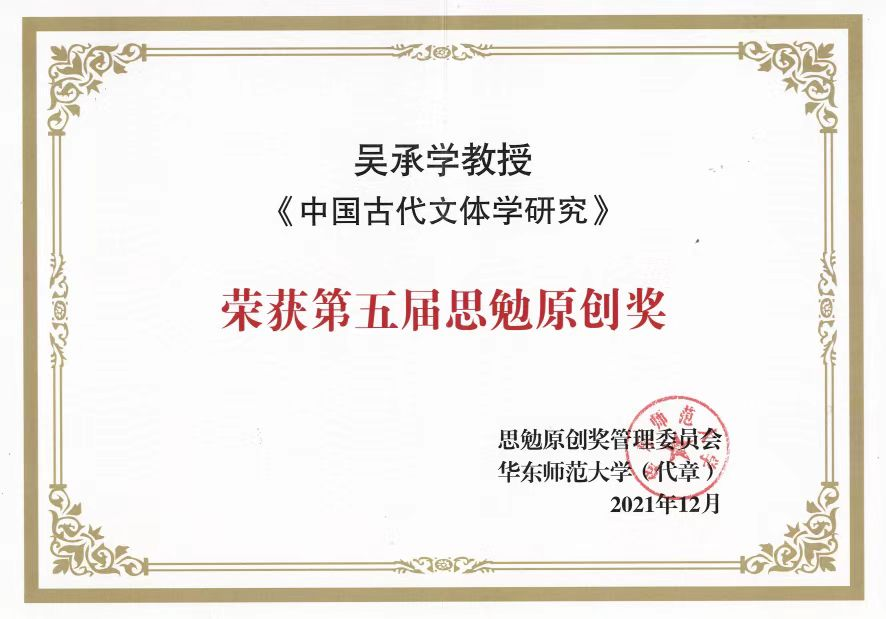

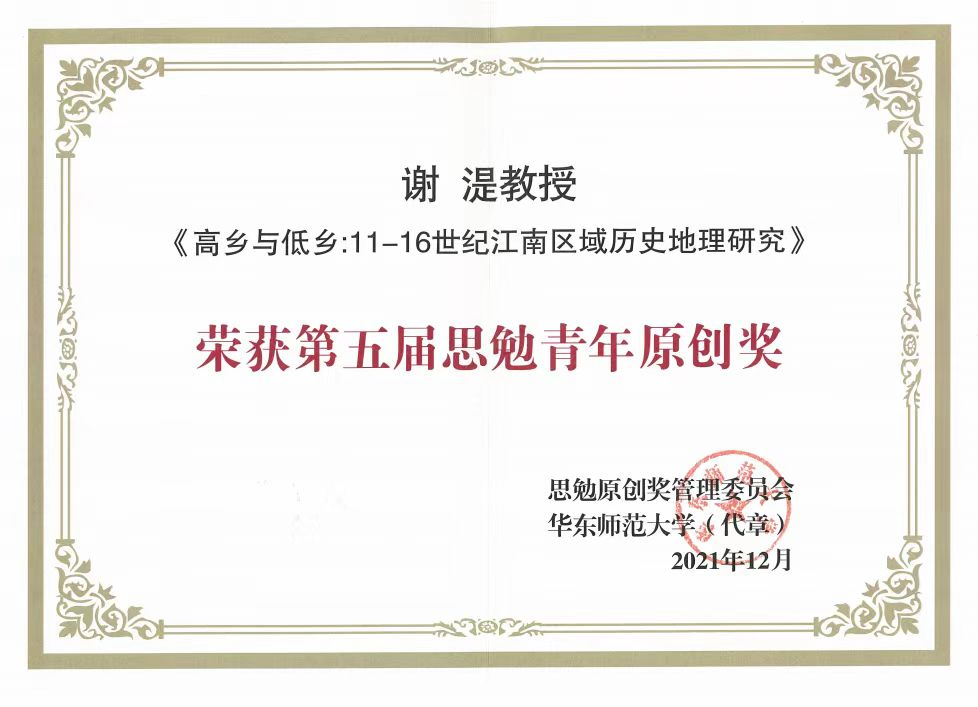

7月12日,思勉原创奖第五届颁奖与第六届启动大会在华东师范大学举行。我校中国语言文学系吴承学教授的《中国古代文体学研究》获第五届思勉原创奖,历史学系谢湜教授的《高乡与低乡:11-16世纪江南区域历史地理研究》获第五届思勉青年原创奖。

思勉原创奖是华东师范大学为弘扬中国现代著名史学大家吕思勉先生的治学精神,鼓励文史哲领域产出更多原创性研究成果而设立的奖项。该奖以“原创”为引领,提出“观点新颖、见解独到、填补空白、载入史册”的获奖标准,创设以学术质量为导向,以程序公开为特征,以学术创新为目的的评价机制,于2011年首次启动,次年被列入教育部认可的人文社科类重要评奖项目。

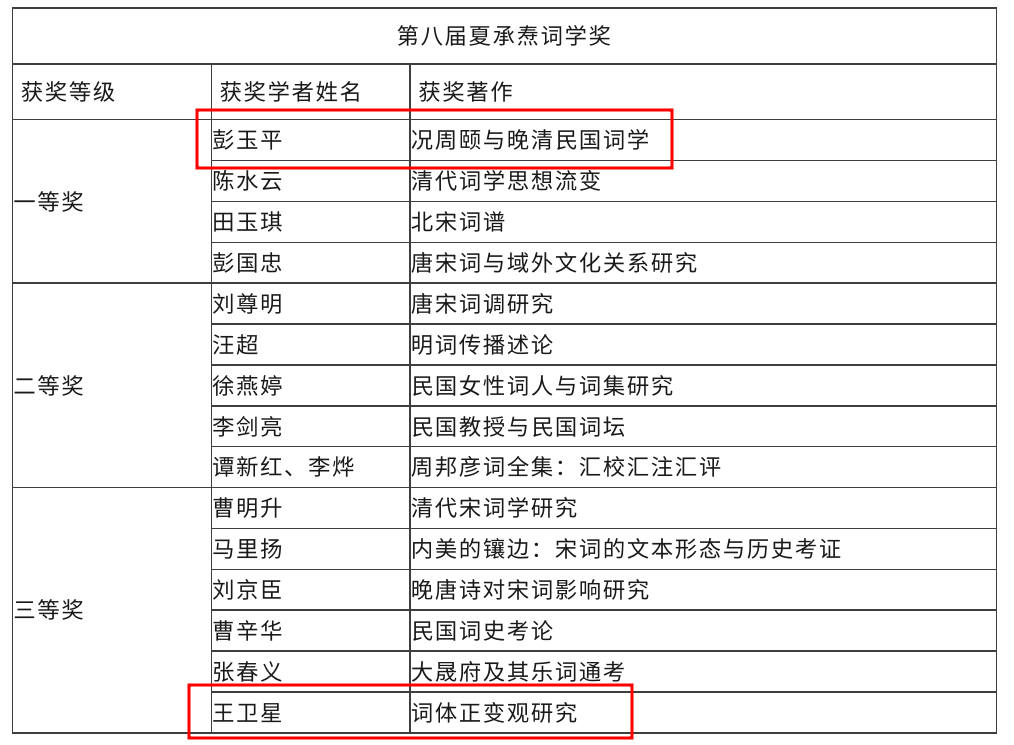

8月25日,第八届夏承焘词学奖的颁奖在第十一届中国词学研究会年会闭幕式上进行。夏承焘词学奖是国内词学界的最高奖,每三至五年评选一次,本届有15部作品获得这一荣誉,一等奖4部、二等奖5部、三等奖6部。其中,我校中国语言文学系彭玉平教授的作品《况周颐与晚清民国词学》、王卫星副教授的作品《词体正变观研究》分别获得一等奖和三等奖。

近日,教育部正式公布了第九届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)获奖成果名单,全国共有1496项成果获奖(含香港、澳门高校获奖成果)。我校在本次评选中共有20项成果获奖,含著作论文奖一等奖1项、二等奖10项、三等奖8项以及青年成果奖1项。

教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)旨在表彰奖励高校哲学社会科学工作者取得的突出成绩,展示高校社科界服务党和国家事业发展的重大理论与实践成果,推动高校加快构建中国特色哲学社会科学。该奖始设于1995年,每三年或四年评选一次。高校普遍将该奖视为哲学社会科学领域的最高奖项。

对外合作交流

7月31日上午,厦门大学副校长吴超鹏一行到访我校调研哲学社会科学科研管理工作。副校长杨东华会见吴超鹏一行。人文社科处、历史学系、粤港澳发展研究院相关领导同志陪同走访了中山大学孙中山纪念馆和国家高端智库粤港澳发展研究院。

座谈会上,双方就文科科研管理体制、高层次成果培育、高端智库等文科科研平台建设、新文科和交叉学科建设等方面进行了深入探讨。经过深入交流,双方表示期待未来有更多的机会密切联系、加强合作,共同推动高校哲学社会科学的繁荣发展。