以会促学、以刊促文:“国际中文教育研究方法与跨学科研究专题研讨会”在中山大学中国语言文学系成功举办

2024年7月6日至7日,由教育部中外语言合作中心立项资助、中山大学中国语言文学系主办的“国际中文教育研究方法与跨学科研究专题研讨会”在中山大学广州校区南校园顺利召开。研讨会以“研究方法”为主题,吸引了境内外70余所高校的近百位专家、青年学者、在读研究生参加,共同探讨国际中文教育的研究方法与跨学科研究。

6日上午8点30分,研讨会开幕式在中文堂206讲学厅隆重举行。开幕式由中山大学中国语言文学系洪炜教授主持,中山大学人文社会科学处陈诗诗副处长和中山大学中国语言文学系党委王琤书记分别致辞。陈诗诗副处长首先向远道而来的各位嘉宾表示了热烈的欢迎,并从人文学科建设的角度,强调了国际中文教育的学科价值及跨学科创新人才队伍建设的急迫性。随后,王琤书记在致辞中简要回顾了国际中文教育学科在中山大学近半个世纪以来的发展历程,并指出了本次研讨会对促进我系国际中文教育学科发展的意义。

大会主旨报告

本次研讨会共设三场大会主旨报告。香港中文大学教育学院课程与教学系系主任尹弘飚教授为本次研讨会带来首场主旨报告,题为《质化研究概览及对国际中文教育的启示》。尹教授在汇报中强调“研究者”作为“研究工具”的核心地位与自主性,并以“教师情绪”这一议题为例,结合其丰富的实践经验阐述如何在教育研究中更好地运用质化研究方法。最后,尹教授分享了教育实证/经验研究的3R路径,引发了现场听众的广泛讨论与深入思考。

暨南大学华文考试院执行院长王汉卫教授和考试院研究助理梁然然老师、香港理工大学中文及双语学系柯思慧副教授分别带来了两场量化研究的主旨报告。报告由华南师范大学汉语学习与国际推广重点实验室主任李利教授主持。

首先,王汉卫教授和梁然然老师分享了《华测阅读“字文”结构模型的解释力研究》。王教授和梁老师在报告中详尽阐述了华文水平测试的开发背景、理念、试题结构、题型设计等,并利用结构方程模型的方法检验了华测阅读“字文”结构的解释力。此外,王教授还展望了华测广阔的应用前景,他期望国际中文教育领域的专家学者能够加强对海外华人华文教育的关注,共同推动该领域的发展。

随后,柯思慧副教授以《元语言知识与中文二语阅读发展的关系:过去、现在与未来》为题为与会者带来了有关第二语言阅读与双语发展的前沿研究。她在报告中深入讨论了元语言知识与中文二语阅读发展的密切关系,并详细回顾了近二十年来该领域研究方法的演进过程及近年来的研究趋势,为与会者提供了宝贵的学术见解。

分会场论文汇报

6日下午,研讨会进行了四个小组的分组报告。分组报告分别由中山大学中文系张瑞朋副教授、湖北文理学院文学与传媒学院陈波教授、暨南大学华文学院干红梅副教授和王意颖博士主持,共计26名青年学者上台分享了各自的研究成果。最后,主持人为汇报者颁发了论文宣读证明。

结构方程模型工作坊

本次研讨会还专门设置了“结构方程模型”工作坊。工作坊特邀北京师范大学(珠海校区)人文与社会科学高等研究院黄小瑞副教授担任主讲嘉宾。黄教授从结构方程模型的基本概念入手,结合生动的案例,现场详尽地展示了模型的构建与修订过程,为听众提供了深入的理解和Mplus软件的实践指导。

优秀论文展示及专家点评

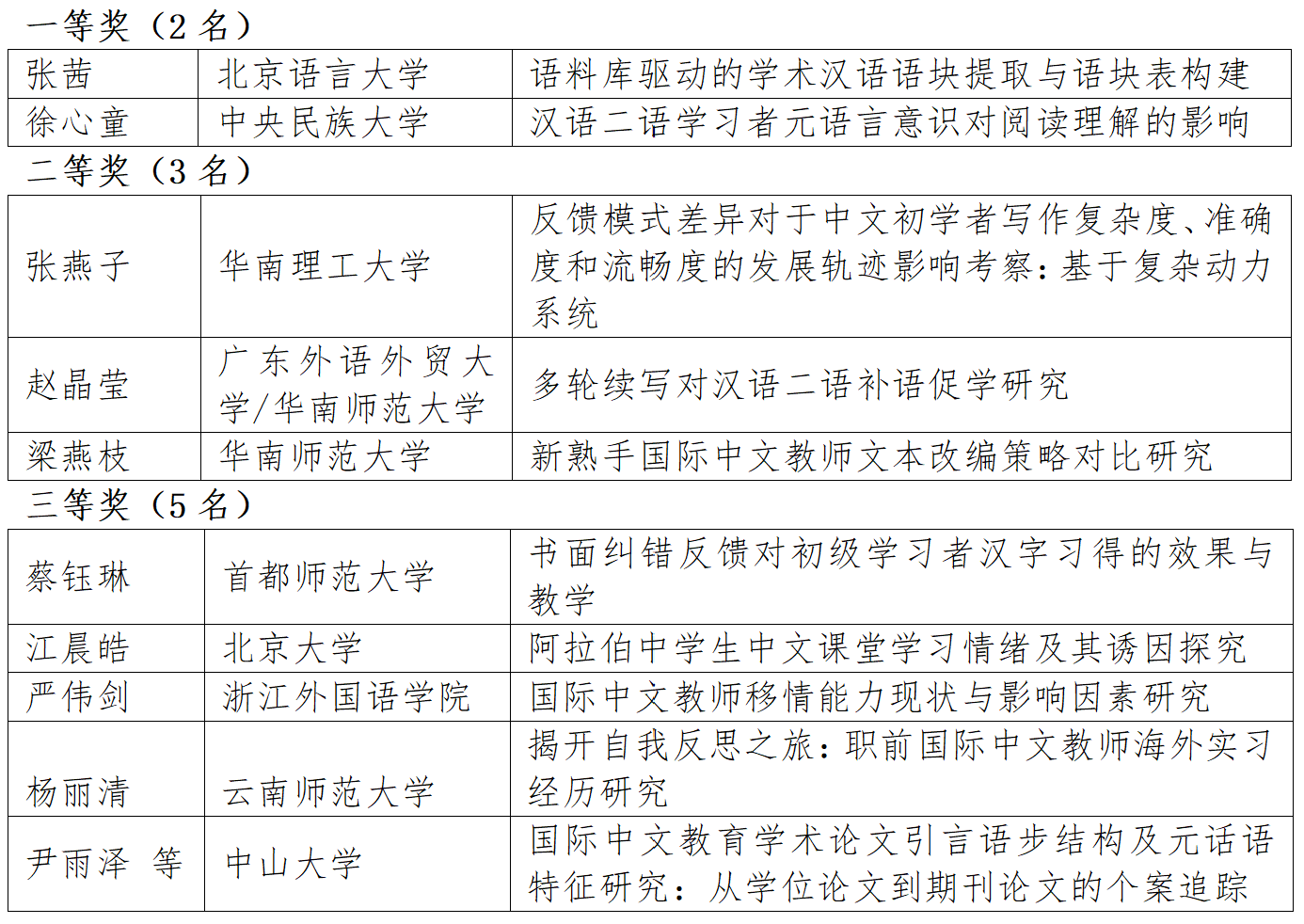

经过专家严格评审,组委会从投稿的46篇实证研究中评出10篇优秀论文。张茜等10位优秀论文获得者在大会展示了各自的研究成果。大会特邀著名国际中文教育专家、中山大学中文系荣休教授、北京语言大学周小兵教授,以及中山大学中文系洪炜教授分别担任两场优秀论文汇报点评专家,对优秀论文进行了精彩点评。周小兵教授对本次研讨会给予高度评价。他指出,这次研讨会为青年学者、在读硕士、博士生提供了难得的展示自己成果的机会和平台。本次优秀论文选题新颖,研究方法得当,展示了青年学者优秀的研究能力。青年教师和学者是国际中文教育事业的希望。期待有越来越多的新手教师、青年学者茁长成长,早日成为一名熟手教师、专家教师。

7日中午,研讨会举行了闭幕式。闭幕式上,中山大学中国语言文学系伍秋萍副教授代表组委会对本次研讨会进行了总结,并详细介绍了本次研讨会优秀论文的评选情况。洪炜教授、柯思慧副教授以及张瑞朋副教授共同担任颁奖嘉宾,为优秀论文的获奖者颁奖。通过两日的深入交流与热烈讨论,与会专家学者不仅展示了各自在中文教育研究领域的最新成果,还就跨学科融合的方法论进行了富有成效的探索与碰撞。此次研讨会的召开对于推动中文教育领域的学术创新与发展、促进跨学科合作、提升国际中文教育的质量具有积极意义。

优秀论文获奖名单