方芗:大湾区能源可持续消费战略研究——一个跨学科的视角

2023年10月28日,为增进跨学科交流,推动高质量内涵式发展,中山大学粤港澳发展研究院、人文社会科学处、社会科学学部联合举办跨学科工作坊,邀请校内人文社会科学领域的学者代表齐聚一堂,围绕“连接中国与世界的大湾区发展”进行跨学科对话。本专题将回顾分享工作坊上学者们的精彩观点。

本期让我们一起回顾一下社会学与人类学学院方芗副教授发言。方芗副教授分析了广东大亚湾-岭澳核电基地的跨国合作和跨学科发展历史,提出能源可持续消费研究必须着眼于供给端。结合科技史、科学技术社会学和公共政策的不同学科视角,她表示,大湾区应更关注集约化能源消费基础设施建设,以及相关的政策法律法规研究,并保持对人们生活方式的变化与能源消费的适切程度的前瞻性关注。

学术工作坊上发言

大湾区能源可持续消费战略研究——一个跨学科的视角

文|方芗

大家好!习近平总书记在党的二十大报告中强调,立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步骤实施碳达峰行动。在习近平生态文明思想指引下,我国努力探索碳达峰碳中和路径,用实际行动彰显负责任大国担当。中央财经领导小组第六次会议上习近平总书记提出要推动能源消费革命,抑制不合理能源消费,加快形成能源节约型社会。能源开发和利用关乎一个国家和民族的发展权。

我国的能源利用主要存在三方面的问题:一是消费总量大带来的消费需求与储存间的矛盾;二是模式粗放带来的污染排放大;三是结构低度化带来的过分依赖煤炭石油而可再生能源比重低。在双碳目标的压力下,为实现绿色可持续发展,我国能源消费模式必须进行重大变革。

从大湾区现有的能源消费情况来看,相对于全国其他区域我们的能源消费构成更为清洁与可持续,“十三五”期间,粤港澳能源消费增量的80%以上由清洁能源提供。

那么在清洁能源的消费中有两种能源应该引起我们的重视:核能和天然气。中国2016年燃气发电进入全球第7位,开始增长势头,2020年位居全球第3位。2021年广东天然气消费量位居全国第一,其中粤港澳大湾区天然气消费量占80%。粤港澳大湾区一次能源消费中,燃气占13%,远高于全国平均水平。粤港澳大湾区依托国家管网西气东输二线、沿海进口LNG接收站、南海气接收终端等8大气源构建了“海陆并举、多源互补、就近供应”的天然气气源格局。截至2020年底,广东省核电装机容量为1613.6万千瓦,是全国第一核电大省,占全国核电装机容量的32.3%,占全省电力总装机容量的11.5%,比全国平均水平高9.2个百分点。广东形成的大亚湾-岭澳核电基地的电力生产主要全部供给广州、深圳、香港等湾区主要城市使用。

1.能源可持续消费研究

可持续消费研究本身就是一个跨学科视角下的研究议题,自20世纪90年代起,随着“可持续发展”概念在国际社会引起的广泛影响,“可持续消费”迅速成为环境社会科学领域的研究热点。

能源生产与消费引发的世界范围内的现实环境恶化后果引发了学者对于人类行为、资本与机构、大众消费文化、政府环境治理能力、工业和科技发展等领域的大量跨学科研究。从环境社会学领域国外现有研究的路径来看,对于能源消费这一议题的研究遵从宏观到微观,先在结构层面讨论技术进步带来更加环保和符合可持续发展的能源供给方式,再从行动层面挖掘居民进行更有利于环境和可持续发展的消费选择的实证研究逻辑和理论研究脉络。这个研究脉络也体现了环境社会科学本身的理论发展脉络,先从结构性因素入手,研究供给如何影响消费。那么这个路径就可以整合关于能源发展政策、能源产业发展布局、能源供给的绿色转型、能源相关政策立法监督等方面的大量研究。而随着结构化因素的固化,也就是从政策层面和供给层面推动的能源消费改革在20世纪90年代后期与市场主体及行动者的行为出现不适切的情况。自90年代后期,研究开始转向关注市场主体(电力企业、公共事业企业等)和行动者(消费者、家庭等)对于能源可持续消费的选择。

2.关于核能的长期研究

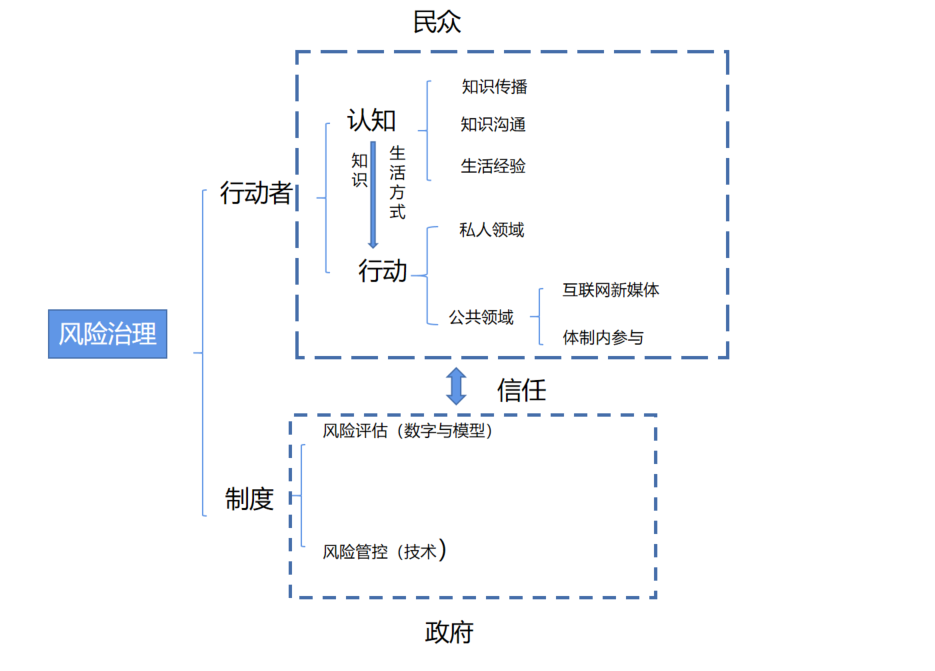

我自博士期间开始关注核能利用中存在的风险治理问题,重点回答风险认知和风险的社会建构如何影响大众对核能利用的接受程度,结合广东省内的内陆核建设项目从行动者角度出发讨论风险认知对低碳能源利用的影响。在近十余年的研究中逐渐完善风险治理的研究框架。我认为应该从结构和行动两个方面的共同影响来探讨能源可持续消费的问题才能更好地回答大湾区的能源消费结构调整问题。

自2021年起我受国防科技工业核动力技术创新中心委托开始对美国核能发展的政策史和政策历程进行研究。通过两年的研究梳理了美国核能1937年以来自军转民,到民用核电发展期到衰落期的立法、机构调整、产业发展、国家实验室建设和人才培养、保密制度变化等关键问题。该研究有以下主要发现:

在宏观社会制度层面,由金融资本主义导致的“去实体化”对美国能源工业影响巨大;在中观的机构层面,主导核能发展的机构缺乏稳定性限制了核能项目发展;在行动者层面,核能政策决策者受到多方利益的裹挟,失去了最初在核能政策决策中的一致性。

因此,美国核能自70年代中后期开始走入市场发展期后受到以下几个重要因素影响导致了发展困境:一是天然气作为可替代能源价格低廉;二是出于安全考虑的一系列法案和政策增加了核电站的管理和运营成本;三是民众对核电热情低落,支持率低,导致促进核电发展的政策实施存在困难。

3.大湾区能源消费战略研究

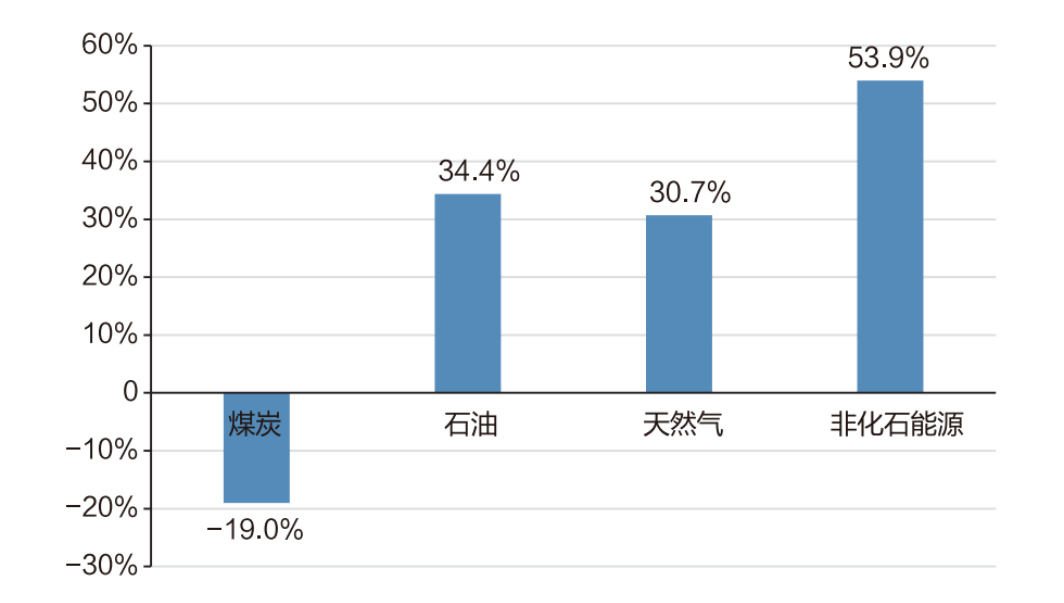

为符合国家高质量发展和“双碳”目标,体现大国担当,围绕大湾区能源消费的跨学科研究在当下显得尤为重要。从能源天然禀赋和能源供给能力来看,大湾区未来的宏观能源消费的结构增量主要由石油、天然气和非化石能源(核能、水能、风能、潮汐能等)这三类能源构成。那么从结构层面的研究应更关注天然气、核能水能等集约化能源消费基础设施的发展和建设,以及与此相关的政策法律法规、税收政策等方面的研究。而从微观的行动者层面,大湾区作为能源消费的重点地区,则应该前瞻性的关注人们生活方式的变化与能源消费的适切程度。以下是我的研究团队近几年比较关注并进行深入研究的议题:

首先是在能源消费占比中高速增加的家庭能源消费,主要研究不同类型的家庭使用清洁能源与可持续能源的意愿、行为和推动可持续能源消费的社会影响因素;这个主要整合人口学、社会学、心理学的不同学科视角开展研究。其次,还有重要核能利用国家(美国、法国、日本、俄罗斯)核能建立和发展的历程,战略性政策导向对核能发展的促进作用,及政策转向对核能产业发展的影响;这个主要是结合科技史、科学技术社会学和公共政策的不同学科视角开展研究。

以上是我对大湾区能源消费战略研究的一些想法,请大家批评指正!