高定国:集体主义文化、经济水平和幸福感

2023年10月28日,为增进跨学科交流,推动高质量内涵式发展,中山大学粤港澳发展研究院、人文社会科学处、社会科学学部联合举办跨学科工作坊,邀请校内人文社会科学领域的学者代表齐聚一堂,围绕“连接中国与世界的大湾区发展”进行跨学科对话。本专题将回顾分享工作坊上学者们的精彩观点。

本期让我们一起回顾一下心理学系高定国教授发言。高定国教授分析了集体主义文化和经济发展同人民幸福感的相关性。他认为,无论是社会发展还是个人发展,社会支持和经济资源均有着帮助人们协同管理痛苦和部分维持幸福感的功能,但二者有一种此消彼长的关系。因此,不仅要重视经济建设,还要关注社会建设,处理好社会(心理)建设与经济建设之间的关系,同时重视文化的调节作用。

集体主义文化、经济水平和幸福感

文|高定国

各位领导、各位同事,下午好!我从做心理学开始就是做的基础研究,主要关注人与环境特别是社会环境的互动问题。今天大家讨论关于粤港澳大湾区发展问题,我在想这方面与心理学有什么关联。其实,关系还是很大的,发展最终是要满足人民对美好生活的需求,也就是幸福感的提升。心理学可以解释或解决一些在发展过程中存在的社会问题,其中我特别关心的一个问题是,幸福的人是什么样子的?幸福的社会是什么样子的?

原来定义一个幸福的人,就是没有疾病和生活充足,但是现在新的定义中特别强调心理健康和心理兴盛。大约20年前,心理学家用几个关键词用来衡量幸福:一是主观幸福感,俗话说就是快乐,其实就是没有一个客观指标能定义幸福的,没有统一标准,也没有一个客观指标能说这个人一定是幸福或不幸福的。例如,一个人很有钱但可能不幸福,一个人活的很辛苦但可能是幸福的。二是乐观,是一种关注未来以及未来如何发展的积极思维方式。这里引用丘吉尔的一句话,悲观者在每一个机遇中看到困难,乐观者在每一个困难中看到机遇。三是生活满意度,指的是一段时间内你对生活各方面整体认识,我们一般通过某个时间内一个人的生活满意度来测量幸福感。

根据这些概念,研究者给出了多个关于幸福的定义,我这里引用美国心理学家Martin Seligman的一个比较全面的定义:幸福包括5个成分,一是积极情绪多于消极情绪;二是在工作或者生活的某些方面有高度投入,其中一种最高的状态叫做心流,类似忘我的工作或学习状态;三是有积极的关系,如朋友关系、家庭关系、亲密关系和社会联系等;四是具有意义的生活,归属和服务于某个比个人目标大一点的目标;五是成就,即使没有积极情绪、没有意义、没有积极关系,你也仍然可以追求好结果,就是一种完成感、获得感。

14 March 2018

联合国可持续发展解决方案网络—国家与地区幸福分数,

2018年3月14日

联合国每年会发布以国家或地区为单位的幸福指数。这是2018年的数据,颜色深表示幸福感高的地区,能看出北美和欧洲是比较高的,非洲是相对低的。我们再来看2023年的另外一组数据,幸福感最高的前20名国家和地区,大概一眼就能看出来,发达地区的幸福感排名相对靠前。其实,这个排名在过去10年里面都没有什么太大的变化。这个报告总结了6个因素来解释这个幸福感:第一个叫人均GDP,就是这个经济水平肯定会解释一部分幸福感;第二个是社会支持,就是我们讲的这个相互帮助的关系,后续分析发现这个解释率是最高的;第三个是预期健康寿命,就是大家的健康状况;第四个是生活选择自由度,就是你在社会生活上的选择多不多,工作资源是否丰富;第五个是一个个人指标,就是愿不愿意帮助陌生人;第六个是对社会的腐败观感。

这里面有一个引起我关注的地方,北欧地区的税收高(平均达50%-80%)而且极度寒冷、日照分布不均匀(长时间缺乏阳光),按常理来说这个地区的人应该幸福感不高,但为什么北欧地区的幸福感反而这么高呢(北欧五国长期排在前10名)?有人经过研究后发现,一是因为税收高后福利好了,没有特别富的人,也没有特别穷的人,相互之间比较平等;二是北欧人相互之间的信任度比较高,信任才会有安全感,感到安全是幸福感很重要的一个源泉。

谈了“幸福感”后,我想提的一个概念是“文化”。我们不管在哪个社会,一定会受到当地文化的影响,所以在这个幸福感的概念里面,我特别关心文化这个因素。文化可以传承,是人类区别于其他动物的显著特征之一。根据某种划分(Hofstede, 1980),文化可分为集体主义文化和个人主义文化。集体主义鼓励个体将集体目标和福祉置于个人之前,强调关系和真诚,一般认为中国和其他东亚地区更倾向于集体主义;个人主义强调成就和个人权利,鼓励个体将个人目标置于集体目标之前,关注自身和家庭需要,一般认为西方更倾向于个人主义。很有意思的是,我们发现文化是可以变的,重大传染病、经济危机能促进集体主义,市场经济促进个人主义。

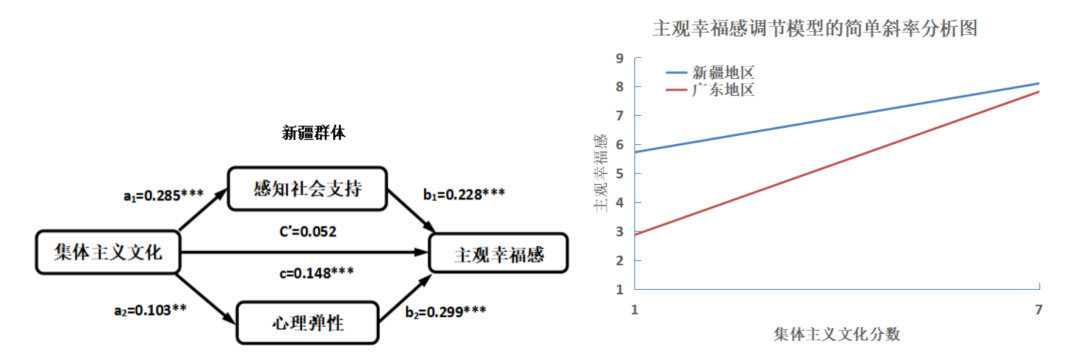

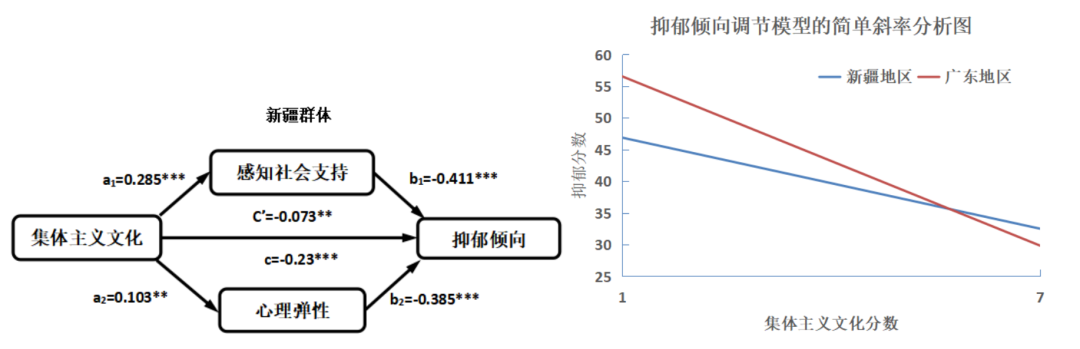

例如,去年的疫情期间,我们在新疆喀什和广州地区做过一个追踪调查,发现集体主义能够提高个体幸福感,降低抑郁水平。当某个地区出现这种重大的重大疫情传播或者金融危机时,集体主义文化就很管用,但是一旦危机过去了,这个集体主义文化的作用就会下降。也就是说,这个文化也是会随环境变化而变化的,而且不需要太长时间。

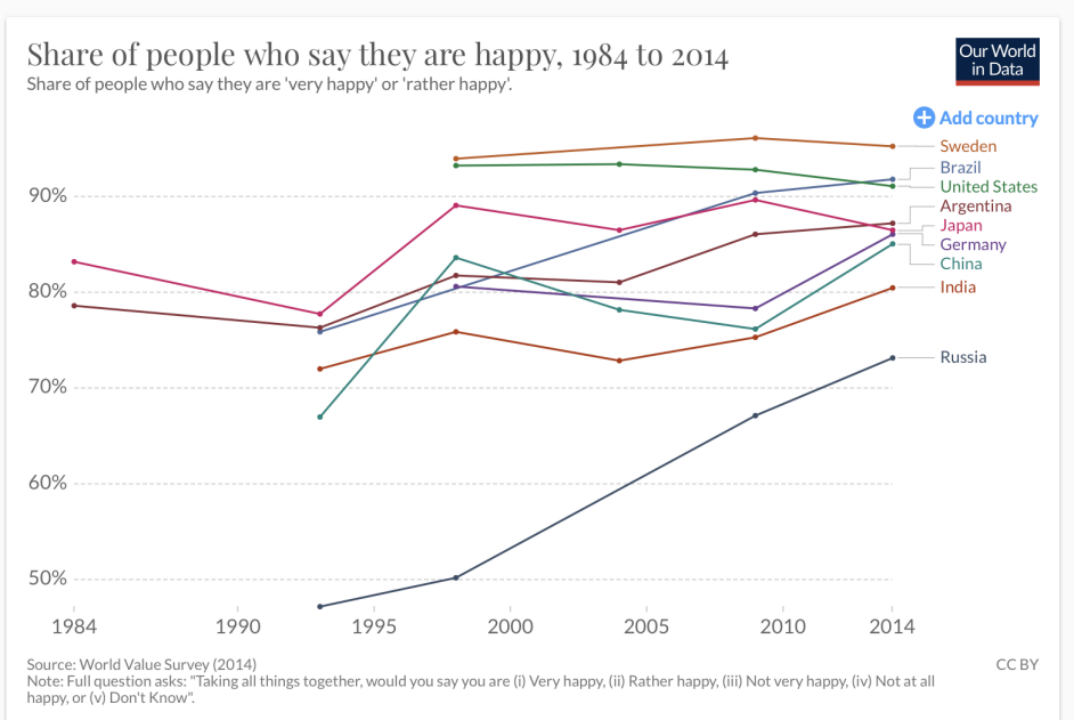

我想谈的跟“幸福感”相关的第二个概念,就是“经济水平”。经济水平和幸福感的关系是很复杂的,比如中国的经济水平近三十年来是不断提升的,人们报告幸福的百分比在1994年时低于70%,到现在已经到85%左右,而且这个幸福感的提升与经济水平提升肯定是有关系的。但是,你看瑞典的数据,你会发现上世纪九十年代到现在他们的幸福感基本是没有变化的。所以,对于一个地区来说,经济水平提升到一定水平后,幸福感其实就不太受到经济水平的影响了。对此我的解读是,有钱之前我们追求的是经济收入的提升,但是有一定的经济基础之后,我们就开始追求生活方式的改变了,更多憧憬的是对美好生活的需要。

在这里我想引入心理学家、诺贝尔经济学奖得主卡尼曼的两项研究。卡尼曼等在2010年的研究中发现,在美国,家庭年收入达到75000美金之后,人们的情绪感受就不受收入水平的影响了。这个研究还有一个有趣发现,即有钱不一定带来幸福,但是如果你没钱会放大你的痛苦,比如离婚、头痛、哮喘等等这些创伤性事件,对月收入低于1000美元的人群来说痛苦程度更大,也就是说你没钱你遇到坏事时你会更难受。但是,2023年卡尼曼的另外一项研究发现这个情况不完全是这样的,用一句简单的话说就是“只有最不幸福者会出现家庭收入12万美元后的平缓模式”。展开来解释,就是幸福感处于后 15%的人群在家庭收入达12万美元后,幸福感的提升就比较平缓了,但幸福感本来就高的人则其幸福感还是会随收入而提高。这里可以看出,经济水平和幸福感的关系比较复杂,现在也还有很多问题没有完全清楚。

在此基础上,我们提了一个基本理论,就是人们管理痛苦和维持幸福感主要靠两个机制,一个是社会支持,另一个是经济资源。两者作为社会资源,帮助人们协同管理各种痛苦(包括生理和心理痛苦)。很多证据都表明,只要其中一个支持出问题了,人们就会感到痛苦。我们同时也发现,两者有一种此消彼长的关系,就是当人们强调社会支持的时候就不重视经济资源,强调经济资源的时候就不重视社会支持。打个开玩笑的比方,就是“谈钱伤感情,谈感情伤钱”。我现在的问题是,在不同的文化背景下,这种机制是否有所不同?

在最后,我想提一些提升幸福感的建议,希望能够为大湾区发展添砖加瓦。一是弘扬和发展集体主义文化,特别是遇到重大公共卫生事件、灾害等的时候;二是建设强大社会支持系统,提升民众感知到的社会支持;三是经济建设很关键,也仍然是中心工作,但社会建设也非常重要,需要处理好社会(心理)建设和经济建设之间的关系;四是鼓励民众锻炼一些幸福习惯,如感恩、关注积极等。

我就说这么多。谢谢大家!