第二届“域外汉籍研究工作坊”顺利举办

群贤毕至 共话汉文

2023年11月4日至5日,由中山大学中国语言文学系(珠海)主办的第二届“域外汉籍研究工作坊”顺利召开,来自海内外30余位学者齐聚文珠,围绕主题“域外汉文文献对古汉语研究的价值”展开研讨。

本次工作坊围绕汉文文献,探讨文字学、音韵学、文献学相关问题,旨在为文字学、音韵学、文献学相关研究提供一些新的证据,深入了解我国和周边各国的文明交流史。本次工作坊分为开幕式、大会发言阶段、分组发言阶段三个环节。

开幕式

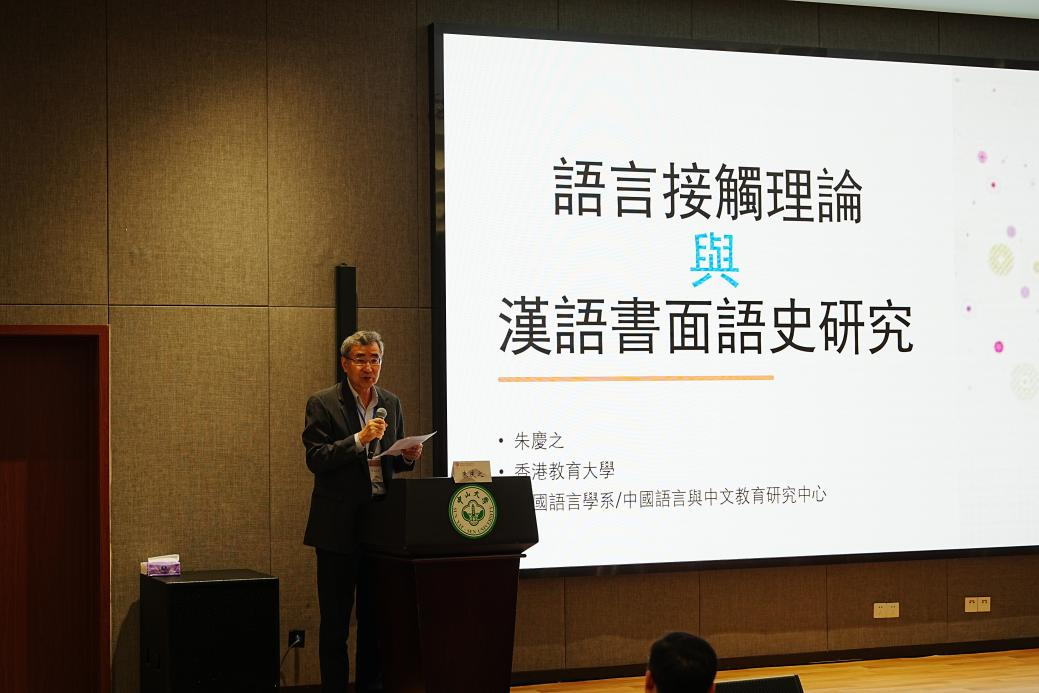

11月4日上午,会议开幕式于海琴六号C103顺利举行。本次开幕式由中文系(珠海)系副主任贾智副教授主持,香港教育大学中文系朱庆之教授致开幕辞。

开幕式伊始,贾智副教授向与会学者表达了欢迎与感谢,并介绍了中文系(珠海)及汉语言文字学教研室的基本情况。随后,贾智副教授介绍了本次会议的主题与目的,指出了当前语言接触的学术研究态势,并希望此次会议能够促成与会学者交流合作、共同发展。

在朱庆之教授的开幕辞中,他结合自身研究汉译佛经的学术经验,以历史语言学、语言接触理论为例指出理论指导对文献研究的重要意义,同时强调了域外汉文文献对汉语研究的重要价值。最后,朱教授表达了祝愿各位同行学术研究顺利发展的的期待。

开幕式后,与会学者在海琴六号南门合影留念。

大会发言

合影留念后,本次工作坊进入大会发言阶段,由贾智副教授主持。

香港教育大学朱庆之教授关注到传统汉语史中书面语研究的不足,从语言接触理论的角度探讨古代汉语书面语和书面语史研究的意义和价值;香港树仁大学王平教授详细梳理了韩国汉文辞书,认为其对探讨汉文化传播过程中汉韩语言接触的互动、变异及跨域跨语跨文化背景下语言相互影响的规律具有重要意义;日本南山大学梁晓虹教授主要分析了镰仓、室町时期《大般若经音义》的无穷会本与大须文库本在汉字书写上呈现的不同特征,进而探讨汉字在日本中世发展变化中的特色;香港浸会大学张美兰教授对戴遂良改编本《今古奇观》、明代小说集《今古奇观》、清末北京官话《今古奇观》中使用的代词进行细致的对比,指出戴遂良作品反映的代词可以为今天的河北献县方言研究提供证据。

分组发言

语言组第一场会议由厦门大学蔡欣然老师主持。

暨南大学华文学院李宁教授以《忠义水浒传解》中的唐音为研究切入点,详实介绍了书中相关假名及特殊符号的使用情况及其音值,标音所体现的汉语声、韵母特点以及日语注释中所透露的汉语音韵特点;厦门大学蔡欣然老师分析了《新撰字镜》中的正音、借音,研究发现标注是日本学者对汉字注音进行本土化改造的结果,但这一改造并没有贯穿始终;湘潭大学皮华林老师向大家介绍朝鲜文献《三韵声汇》中的华音声母系统,并探究了华音声母与其谚文符号间的关系;长春师范大学汪银峰副教授、姚晓娟老师以汉文燕行文献为研究基底,聚焦异域视角下明清汉语语音的发展与流传;云南民族大学安英姬老师从借字表记“尸”的常用功能和读音、语法纠葛和读音争论、上古汉语的“尸”与清边音构拟等角度对“尸”进行了全面的上古汉语考察。

语言组第二场会议由南京师范大学朱乐川副教授主持。

湖南工商大学陈静毅老师以新增字音与汉语语音史研究为纲,对增补字音中字音的改订、字音的重新分析、字音的语音层次、反映实际语音的层次等若干问题进行了独到的分析阐释;上海师范大学潘牧天副教授借目前所见最早的日本朱子语录注解书《语录解义》探析其收录释义的多个特征;湖北师范大学李凡老师借朝鲜朝字书《第五游》分析书中征引的的古文字,尤以宋明六书学著录古文字形为证;贵州师范大学龙仕平教授从石刻文献的情况、文献类型、文献特点、产生的途径等多个方面对湖南石刻文献中的俗字进行了综略探析;南京师范大学朱乐川副教授从西方语言学标音方法的引入、传统文献与比较语言学的结合、汉语词族的排列方式、音韵学理论的指导四个方面介绍了高本汉对于汉语词源学的探索。

语言组第三场的报告会由中山大学外国语学院日语系张愚副教授主持。

张愚副教授分享了近三十年来中日词汇交流史的相关研究现状和未来展望,详细分析了日语中的汉字词词源问题,指出中日词源研究目前面临的困境;郑州大学文学院牛振副教授分享了近代日语译词对汉语地理学译词的影响,指出虽然日源译词存在不统一、书写形式歧异等特点,但仍然促进了汉语地理学名词系统的发展;中山大学中文系(珠海)许树妙老师介绍了中近古时期曾梗合流的方言差异与音变动因,以后梁的避讳材料为例,分析中原方言的曾梗合流特点,还分享了该研究的新解——音系协合,并从各方面论证了该新解的解释力。

文字、文献组第一场由东京大学史料编纂所刘冠伟老师主持。

刘冠伟老师就异体字的输入问题,向大家展示了可通过汉字部件和笔画数进行搜索的Unicode汉字输入辅助工具;重庆师范大学梅强老师以“汉字字体规范史データセット”为参照采集其中的图像数据并进行研究处理,以匹配待检字最为接近的字样;对外经济贸易大学刘寒青老师以日本汉文古辞书《倭名类聚抄》为例,分析域外汉字异体字发展的趋势与特征;中山大学刘彬彦同学对“初唐标准”中的字形进行初步分类与考释,发现这些字形在魏晋南北朝比较常见,并仍流行于初、盛唐;中山大学陈冬梅同学通过与历代古辞书所收传抄古文及出土古文字材料相对照,研究近藤西涯《正楷录》所收古字。

文字、文献组的第二场会议由四川大学王长林副教授主持。

王长林副教授论述了日藏宋本禅籍的语言文学价值,认为宋刻本禅籍整体呈现出用字的多样性,全面的搜集整理和系统的语言文字研究工作值得期待;青海师范大学张翔副教授利用《新撰字镜》对八组字词进行了考释,其保留的大量不见于传统字书的训诂材料对于研究古汉语的词义具有重要价值;郑州大学何余华副教授对《奇字汇》和《奇字韵》的关系进行考辨,同时结合出土文献和前代字书从多个维度挖掘其中的学术价值;湖南第一师范学院王正副教授在日本及国内《玉篇》佚文辑佚的基础上,通过对比,对在日本平安、镰仓时期《玉篇》的传播及影响作了讨论。

文字、文献组的第三场会议由东北师范大学白军鹏副教授主持。

中山大学中文系(珠海)樊波成副教授以严遵的《老子注》为对象进行研究,分析了现存《道藏》严遵本《老子》的局限,由此展开对严遵本《老子》复原七则的具体论述;北京师范大学会同书院冯先思副教授从《论语》鲁读的来源谈起,通过对鲁读严谨细致的考证,透析鲁读所反映出的汉简用字差异;枣庄学院文学院史大丰副教授聚焦日本室町时代字书的特点,梳理镰仓时代字书对室町时代字书的影响,更着重讨论室町时代汉字日本本土化的进程,提出“三重证据法”;东北师范大学文学院白军鹏副教授从“《仓颉篇》辑佚概论”“《仓颉篇》辑本首创体例三家考证”“清末域外汉籍回流后《仓颉篇》辑佚的新进展”“王国维的《重辑仓颉篇》”四个方面展开讨论;中山大学中文系(珠海)杨欢欢同学着眼《玉台新咏》明刻增补诗歌,并总结了明刻增补诗歌的三大特点,由此指出这些诗歌在反映时代特点、风格倾向上的意义价值。

相聚文珠,共享盛宴,第二届域外汉籍研究工作坊圆满落幕。

本次会议参会学者30余人,研究主题多样,研究视野开阔,研究成果丰硕。对传世文献、出土文献和域外文献进行深入分析,有利于深入了解我国和周边各国的文明交流史,响应国家共同构建人类命运共同体、坚持开放包容与文明交流互鉴、继续扩大中外人文交流的号召,为弘扬中华优秀传统文化尽绵薄之力。